Pathologies

- Maladie artérielle occlusive

- Insuffisance veineuse superficielle et profonde (varices)

- Sténose carotidienne

- Maladie artérielle anévrysmale

- Thrombose veineuse - Phlébite

- Accès vasculaire pour hémodialyse

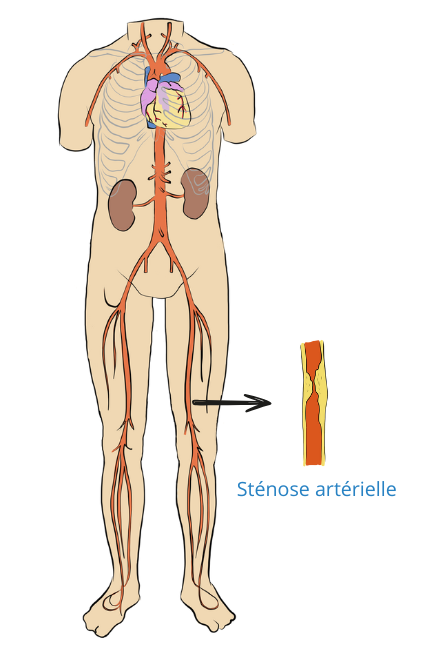

Maladie artérielle occlusive

L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs se caractérise par la présence de dépôts à l’intérieur des artères du ventre (iliaques) et des jambes (fémorales, poplitées, troncs jambiers). Rappelons que les rétrécissements des artères coronaires sont du ressort du cardiologue.

Les symptômes sont la claudication des membres inférieurs (douleur dans les jambes à la marche), des douleurs au repos en position allongée ou encore des plaies ou ulcères des membres inférieurs.

Le diagnostic se fait au cabinet par échographie doppler, complété par un angioscanner ou une résonnance magnétique si nécessaire.

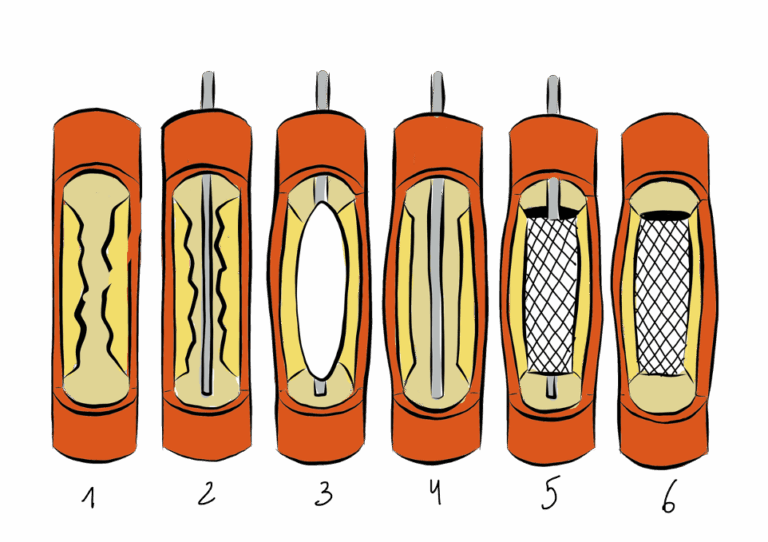

Le traitement dépendra de l’importance des lésions. Actuellement, la plupart sont accessibles aux traitements mini-invasifs par voie endovasculaire. Il s’agit d’introduire à l’intérieure des artères des ballons pour dilater le passage et éventuellement placer un stent en cas de dissection de la paroi artérielle. Cette chirurgie se réalise sous anestésie locale le plus souvent.

Afin d’éviter une aggravation ou une récidive de la maladie, il importe dans tous les cas de corriger et contrôler les facteurs de risque cardiovasculaires, à savoir la tension artérielle, le diabète, le cholestérol, le tabac et l’obésité.

Pour en savoir plus, consultez le site de la Société de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire de langue française.

Insuffisance veineuse superficielle et profonde (varices)

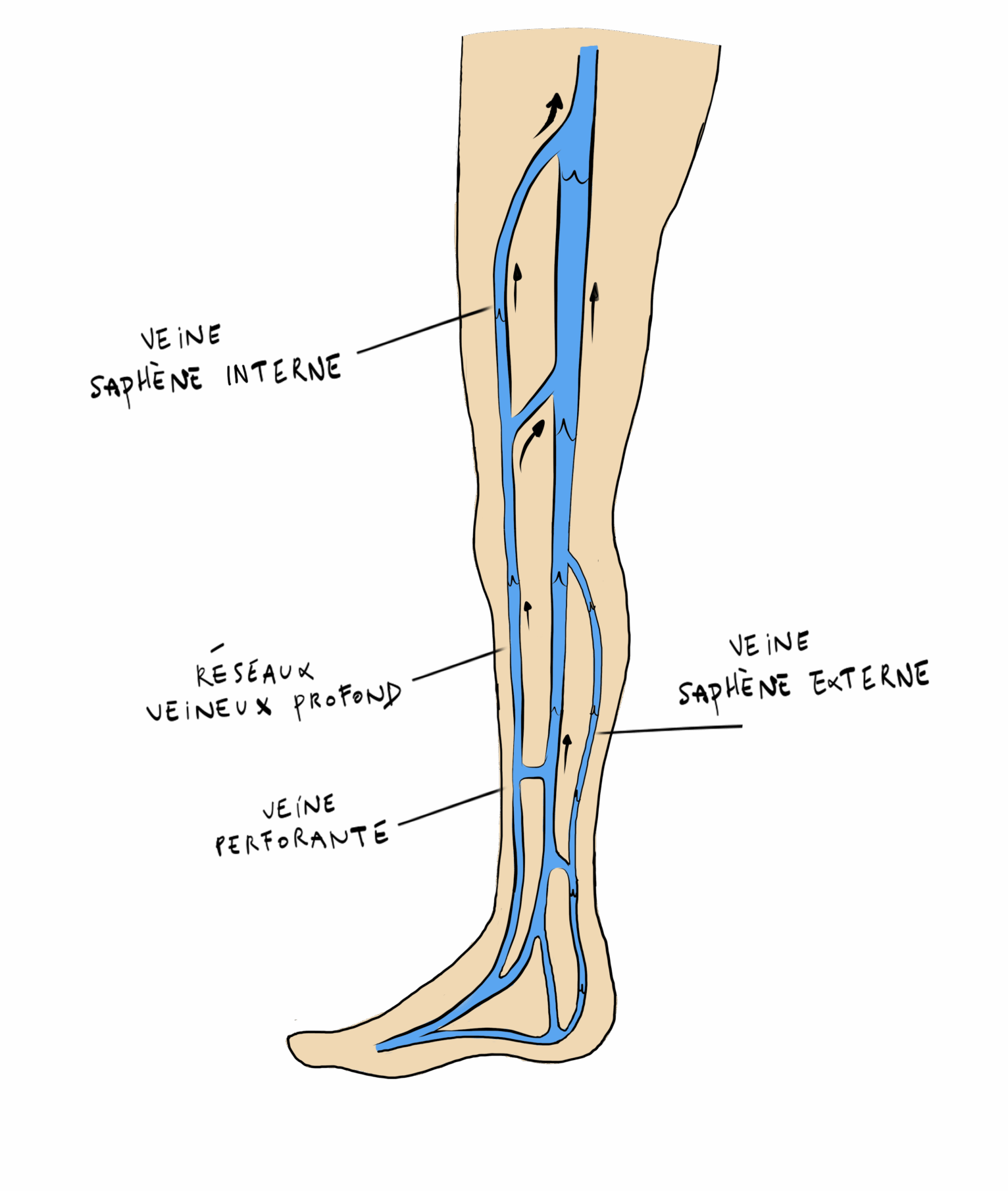

L’insuffisance veineuse est une maladie caractérisée par des lourdeurs et des gonflements de jambes, des picotements ou des crampes musculaires.

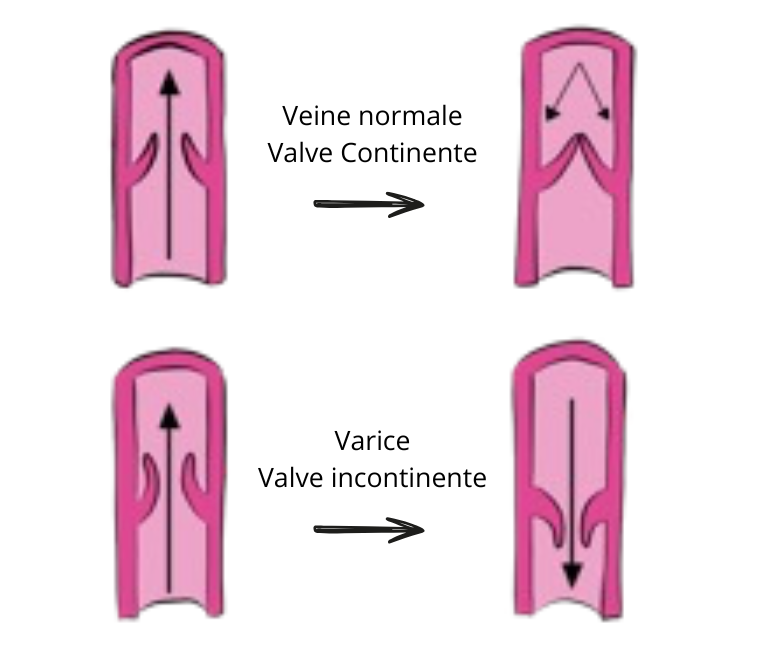

Ces symptômes sont liés au reflux de sang à travers les valves malades.

Le diagnostic est clinique et se confirme par une échographie-doppler au cabinet de consultation.

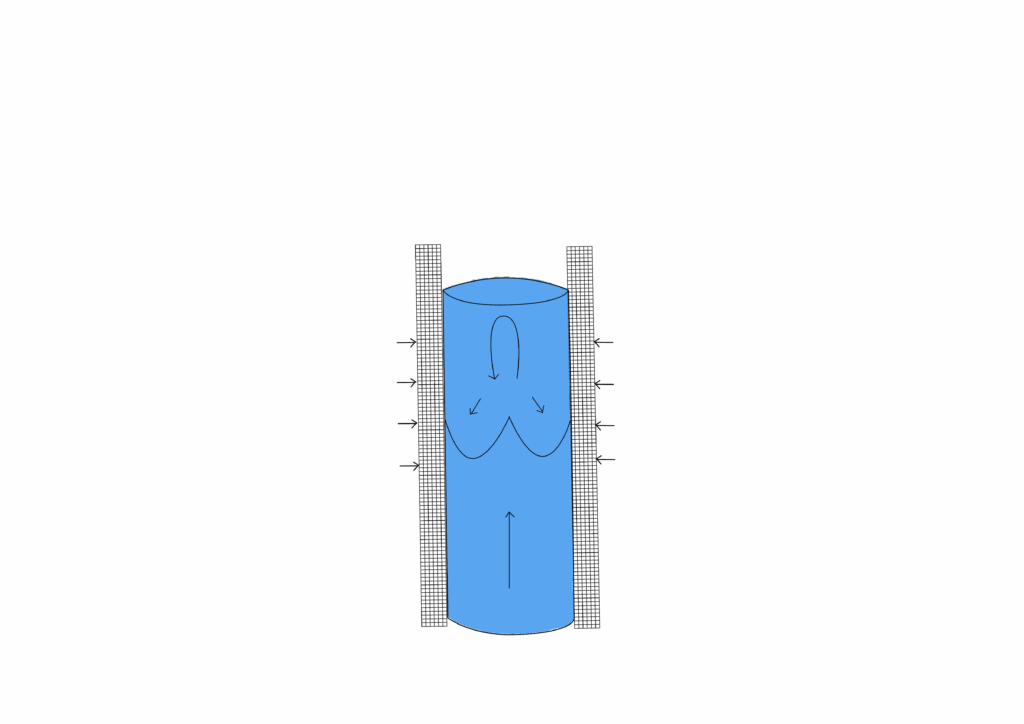

Le traitement est fonction de l’avancée de la maladie. Il sera d’abord médical par le port de bas de contention, des mesures hygiéno-diététiques et d’éventuels médicaments redonnant un tonus aux parois et valves veineuses.

Une seconde étape de la prise en charge est la sclérothérapie, qui consiste à injecter dans les veines réticulaires ou les petites varices un produit irritant pour la paroi veineuse. Cette injection va permettre une fermeture des ces veines. Ces injections se pratiquent en cabinet de consultation.

Il faudra, dans les cas plus avancés, intervenir chirurgicalement.

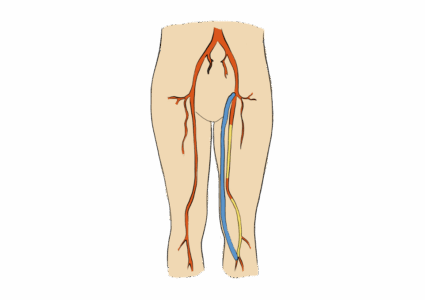

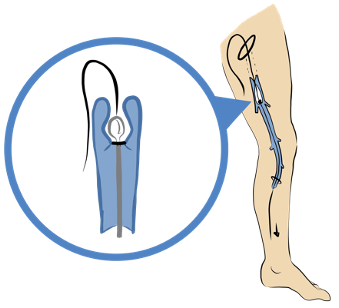

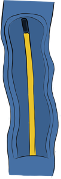

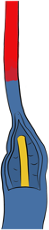

Aujourd’hui, l’approche chirurgicale est de moins en moins invasive. La technique consiste à introduire à l’intérieur des veines une sonde laser ou de radiofréquence, qui permettra de brûler celles-ci par l’intérieur. Cette chirurgie est très peu invasive et se pratique en hôpital de jour, sous anesthésie locale ou loco-régionale.

Prise en charge endoveineuse / Ablation de la grande veine saphène

Pour en savoir plus, consultez le site de la Société française de Phlébologie

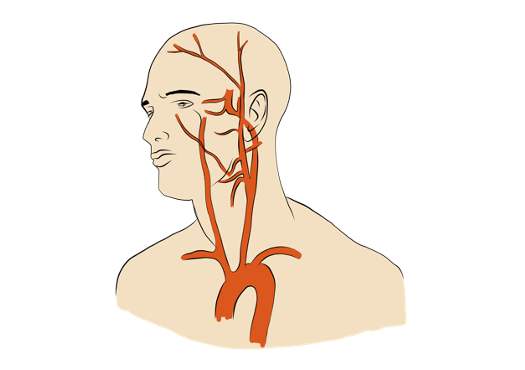

Sténose carotidienne

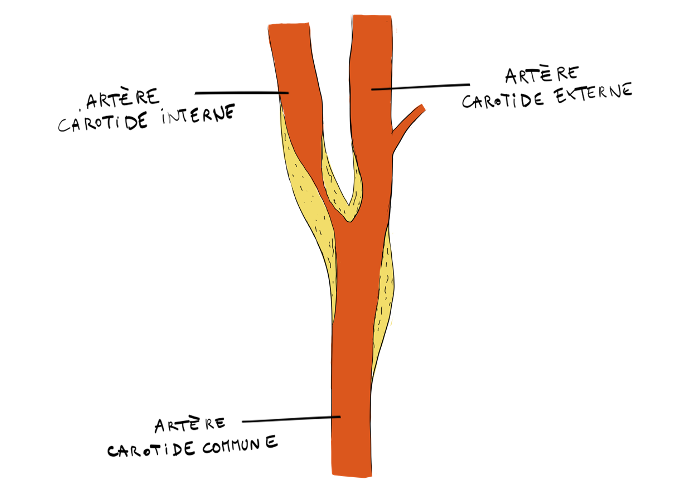

Les artères carotides, au nombre de deux, comptent parmi les artères les plus importantes du corps humain : elles apportent le sang au cerveau. Situées à droite et à gauche du cou, elles se divisent au niveau de la mâchoire en une artère carotide externe qui irrigue la face et le cou et interne qui irrigue le cerveau.

Cette bifurcation est le siège fréquent de dépôts de cholestérol. Il arrive qu’un débris se détache et migre dans le cerveau, créant ce que l’on appelle un accident vasculaire cérébral (AVC).

Il est important de contrôler l’état de la bifurcation carotidienne en cas de facteur de risque cardiovasculaire : tabac, cholestérol, diabète, obésité, hypertension artérielle ( ! importance de la médecine préventive). Cet examen , une échographie-doppler, se réalise en cabinet de consultation.

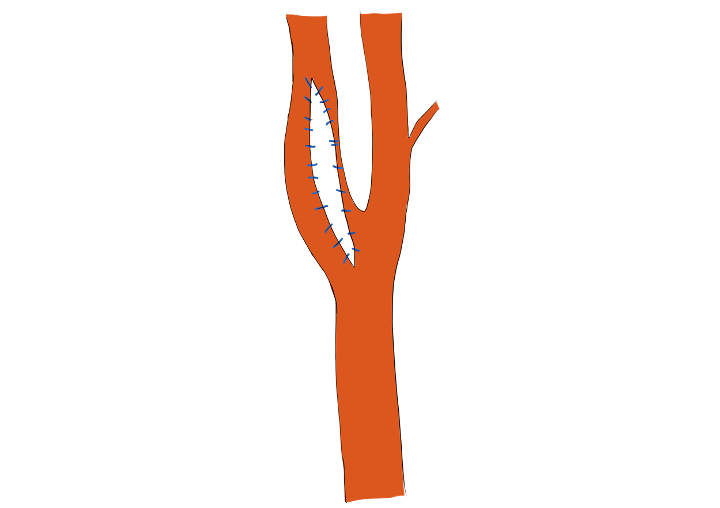

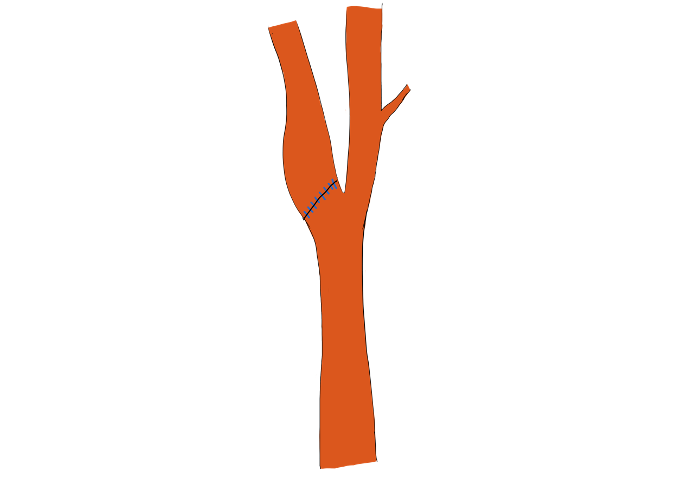

En cas de rétrécissement important de la bifurcation carotidienne, il y a lieu d’intervenir chirurgicalement pour prévenir un AVC.

Il faut inciser l’artère et retirer chirugicalement les débaris. Cette opération se pratique idéalement sous anesthésie loco-régionale afin de pouvoir surveiller l’état de conscience du patient tout au long de l’intervention.

Pour en savoir plus, consultez le site de la Société de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire de langue française

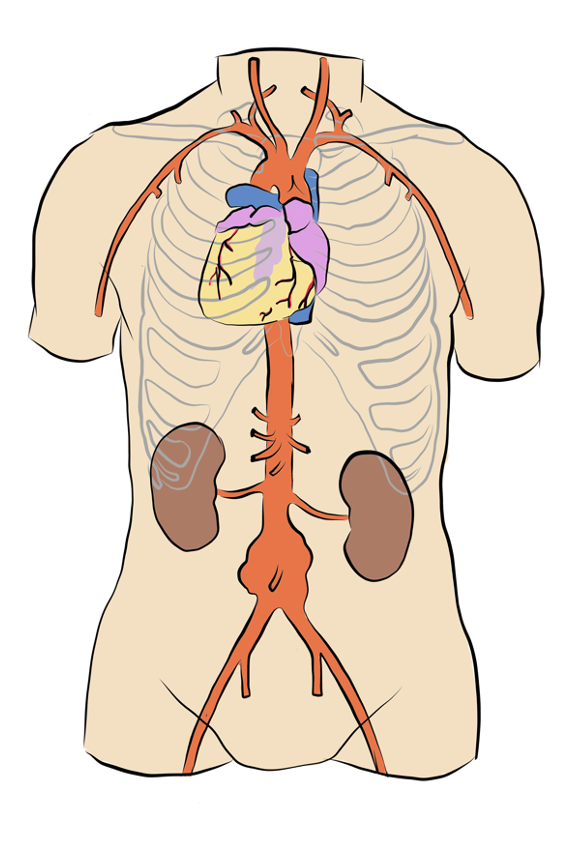

Maladie artérielle anévrysmale

La maladie artérielle anévrysmale consiste en l’augmentation du calibre des artères.

Elle atteint préférentiellement l’aorte intra-abdominale, les artères iliaques et poplitées (en arrière des genoux).

Les symptômes sont souvent absents ou frustres (douleurs abdominales ou à la marche). Une rupture d’un anévrysme justifie un traitement chirurgical en urgence.

Le diagnostic d’un anévrysme de l’aorte abdominale est posé, souvent par hasard, lors d’un examen échographique ou scanner pratiqué pour une autre raison, ou lors d’un dépistage de routine (facteur de risque, antécédents familiaux, …).

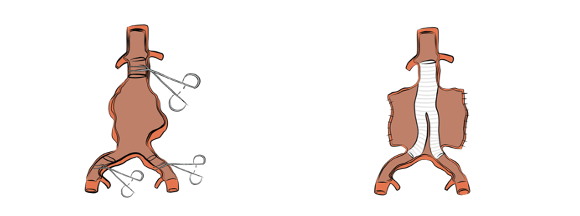

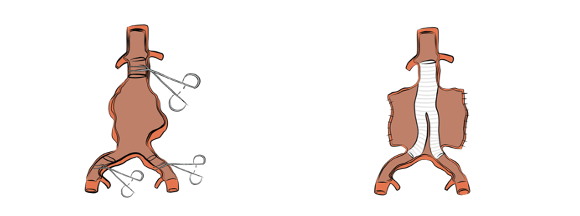

Le traitement de la maladie anévrysmale est aujourd’hui de moins en moins invasif. En fonction du bilan, il consistera à placer par l’intérieur des vaisseaux sanguins des endoprothèses, qui permettront d’exclure la dilatation artérielle et renforcer les parois.

Pour en savoir plus, consultez le site de la Société de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire de langue française

Thrombose veineuse - Phlébite

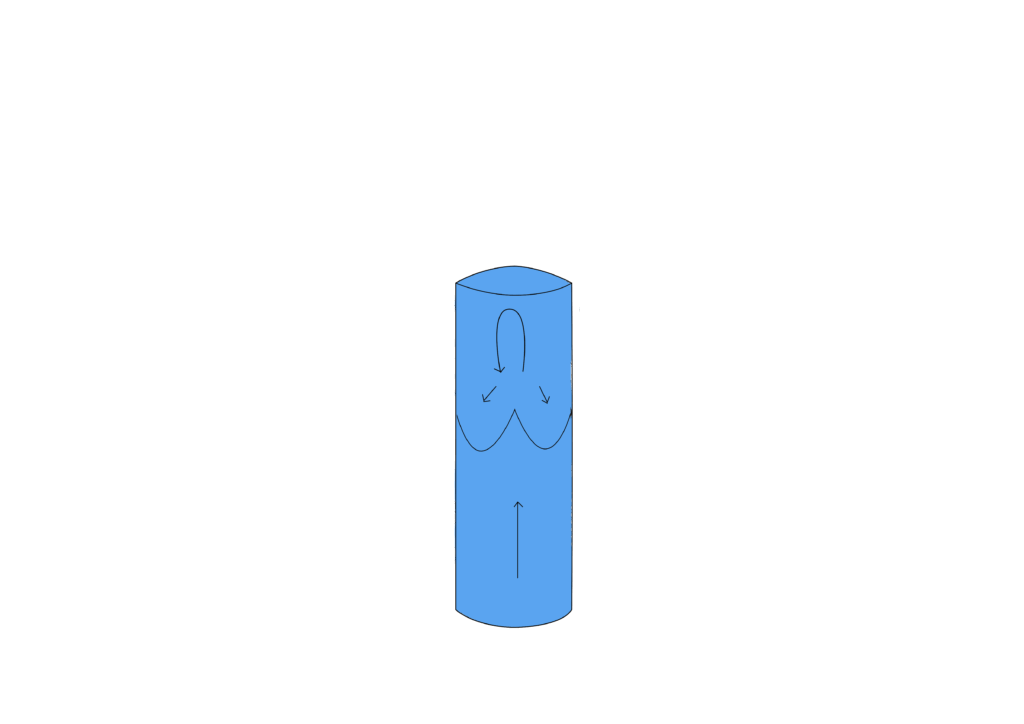

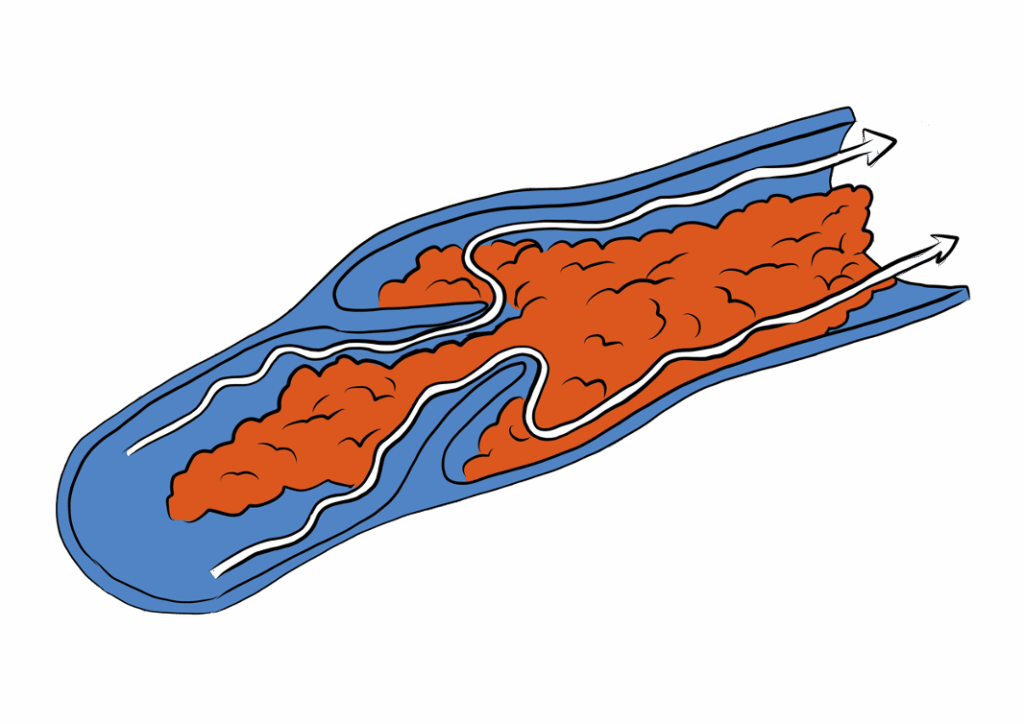

La thrombose veineuse est une maladie caractérisée par la présence d’un caillot dans la veine, qui obstrue le retour du sang. Elle peut atteindre le réseau veineux profond ou superficiel.

Le diagnostic se fait également au cabinet de consultation par une échographie-doppler.

Le traitement consistera en un traitement médical par anticoagulants (oral ou injection sous cutanée), le port de bas de contention, une mobilisation active et des mesures hygiéno-diététiques.

Dans de rares cas, en présence d’une compression extrinsèque d’une veine, il faut parfois réaliser une fibrinolyse du caillot et traiter, dans un second temps, la compression de la veine par la mise en place d’un stent endovasculaire.

Pour en savoir plus, consultez le site de la Société de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire de langue française

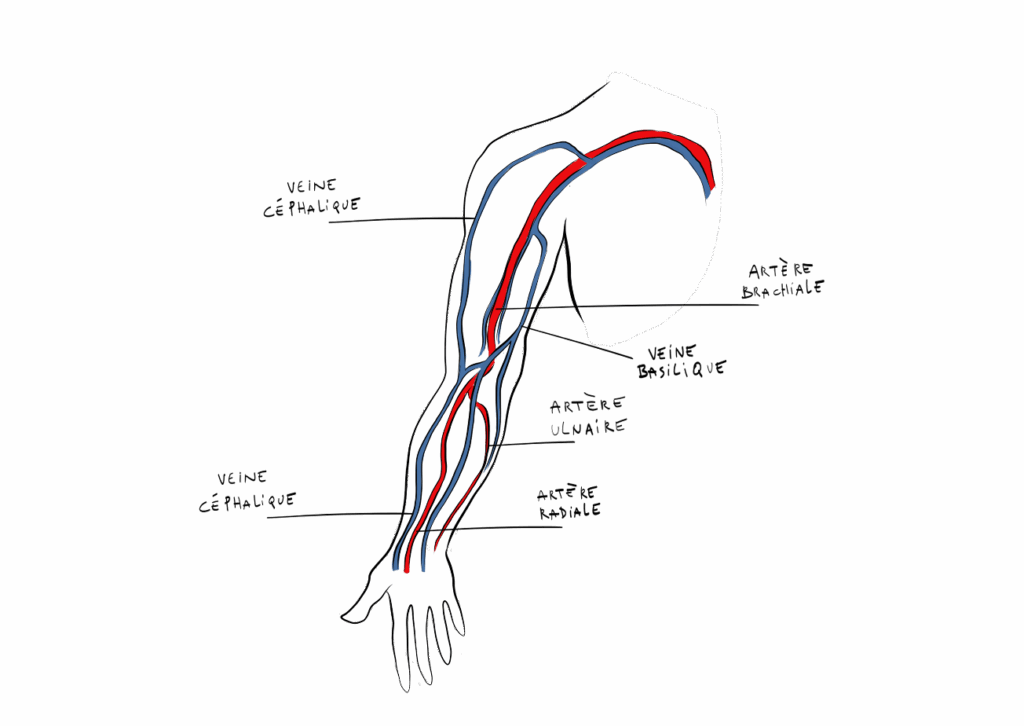

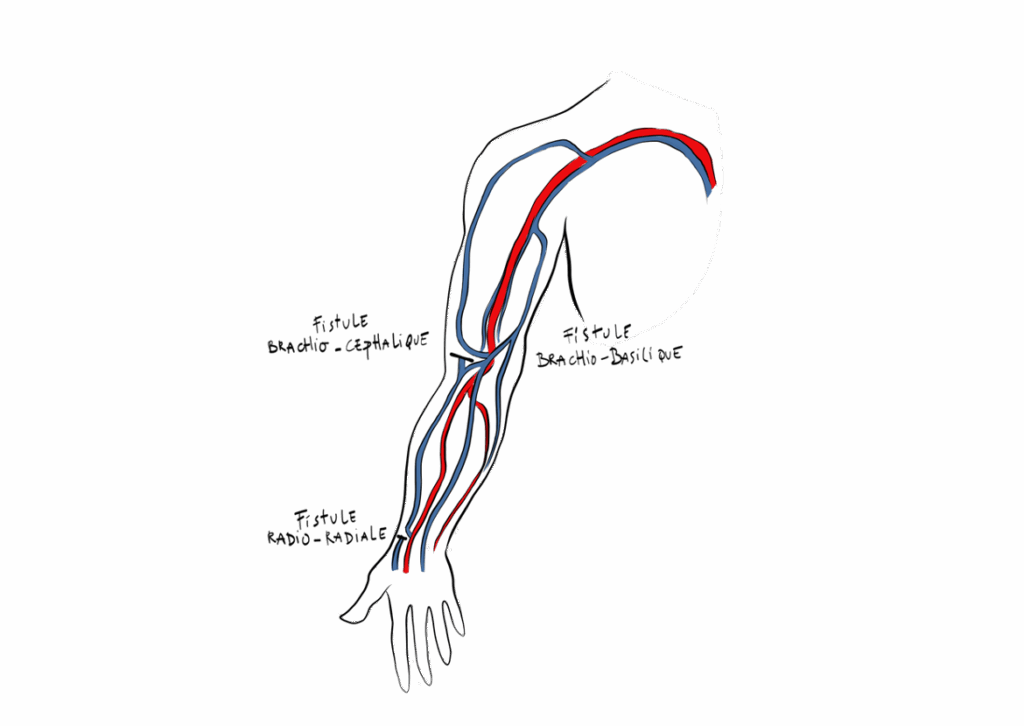

Accès vasculaire pour hémodialyse

En cas d’insuffisance rénale terminale, il est nécessaire de remplacer la filtration des reins par la dialyse. Le principe consiste à épurer le sang à travers une machine d’hémodialyse.

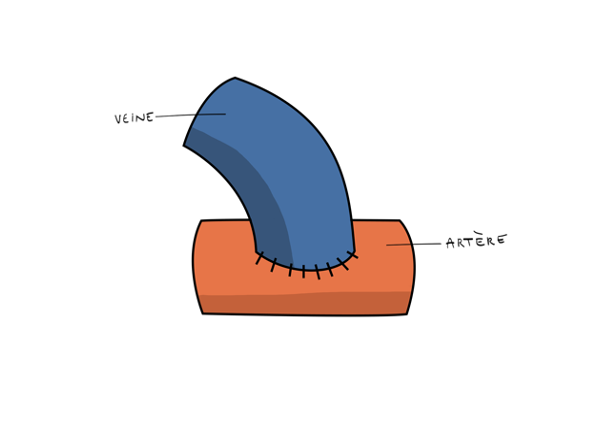

Il s’agit dès lors de créer un accès vasculaire afin de retirer le sang, de le filtrer et de le réinjecter ensuite dans l’organisme, avec un débit suffisant.

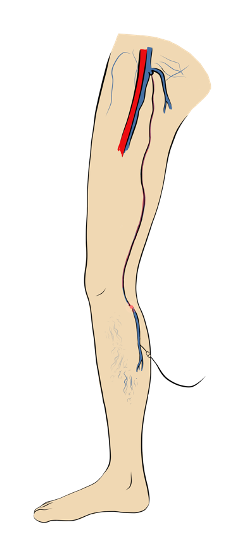

Il existe plusieurs abords d’hémodialyse : le cathéter central, la fistule artério-veineuse native ou dans de rare cas, la mise en place d’une prothèse. La fistule native sera préférée pour son caractère peu invasif, sa facilité d’utilisation et son faible risque d’infection.

Il faut réaliser en cabinet de consultation une échographie doppler artérielle et veineuse afin de déterminer le site optimal pour la création de la fistule artério-veineuse.

L’acte chirurgical se réalise sous anesthésie loco-régionale, afin d’obtenir une vaso dilatation des vaisseaux-cibles.

Pour en savoir plus, consultez le site de la Société de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire de langue française